Etimología: Como la palabra Rejoneo solo existe en castellano veamos como define la Real Academia Española en su Vigésima Segunda Edición del Diccionario de la Lengua Española los términos: Rejoneo, Rejonear y Rejón.

rejonear. 1. tr. En el toreo de a caballo, herir con el rejón al toro, quebrándolo en él por la muesca que tiene cerca de la punta.

rejoneo. 1. m. Acción de rejonear.

rejón.

(De reja1). 1. m. Barra de hierro cortante que remata en punta. 2. m. Especie de puñal. 3. m. Púa del trompo. 4. m. Taurom. Asta de madera, de metro y medio de largo aproximadamente, con una cuchilla de acero en la punta, que sirve para rejonear.

Resumen: La actividad artística definida como la acción de Rejonear ganado bravo, proviene y es una transformación o forma más refinada de lo que fuera la “caza y manejo de toros y ganados salvajes” a caballo y a campo abierto mediante la utilización de lanzas en las Españas: “Alancear toros en el campo” como actividad de caza y como entrenamiento para la guerra.

Actividad de la cual encontramos recuentos desde la era anterior a Roma en Iberia y especialmente en Lusitania. Con los años esta costumbre se transforma en un arte que fusiona las destrezas ecuestres de equitación y guerra, con el conocimiento de la tauromaquia.

En términos más simples la costumbre de alancear y juguetear de acaballo con los toros se convierte en el “toreo de a caballo o a la Jineta” en épocas Romanas, Moras y cristianas, que según los recuentos históricos reales y de la nobleza peninsular, se presentó en festividades originariamente en las principales plazas públicas y luego en circos o plazas de toros de Iberia y todo el Mediterráneo, al parecer.

El Rejoneo es el origen primario de todo lo que hoy se conoce como el arte taurino incluido el toreo de a pie; por ende la tauromaquia proviene de la práctica antigua del rejoneo a la jineta o de a caballo por parte de los nobles de las Españas, muy especialmente en Lusitania y en el Oeste y el Sur de la península, ayudados por cuadrillas de a pie que se valían de una capa o capote y de muleta (trapo) y espada para dar cuenta de las fieras.

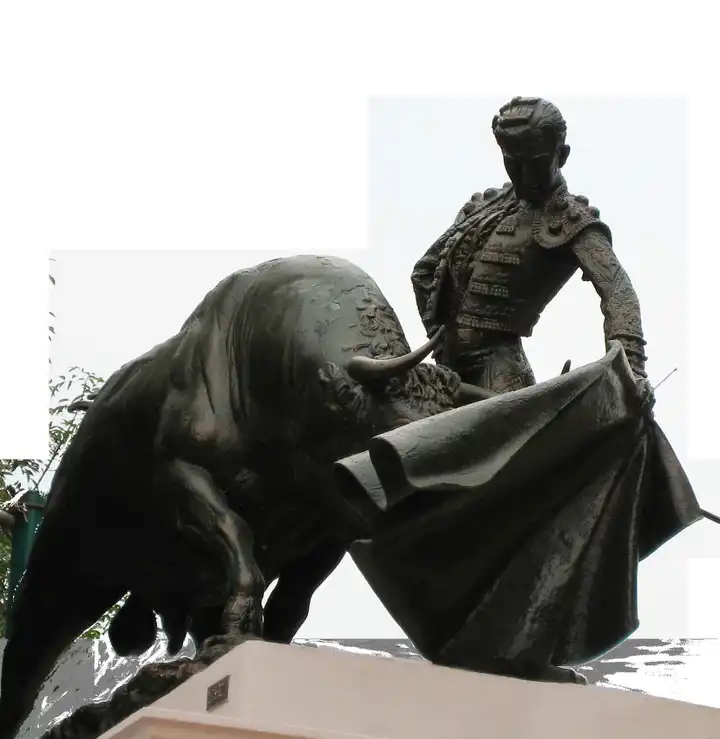

La historia del Milenario Arte del Rejoneo. – La palabra Rejoneo viene de “Rejón” o Rejones, que son como dijimos, las cuchillas o puntas de lanzas (cuchillos de doble filo) que se utilizan desde hace siglos para simular, dentro de una plaza de toros y por lo general durante las ferias de las villas o ciudades: “La milenaria costumbre ecuestre de alancear toros desde un caballo a campo abierto”. Rejonear en sentido estricto; es el acto que realiza un caballero al clavarle rejones a los toros bravos desde su cabalgadura en una plaza o a campo abierto. Pero su significado actual es el de “toreo a caballo”; es decir, la lidia completa de un toro bravo protagonizada por un caballero y sus caballos como manifestación artística. Una lucha plástica que conjuga los movimientos del arte del ballet que comprende la doma otrora para la guerra y la caza, de donde luego originó la doma clásica; las disciplinas y gimnasias propias de rutinas similares a las de un arte marcial; y las destrezas del manejo de caballo y ganado que solo se adquieren del trabajo en las faenas del campo.

No debe confundirse (y suele ocurrir en aquellas naciones que no tienen cultura y tradición tauromáquica), “el Arte de Rejoneo”, con la suerte de varas o pica de los toros con una garrocha y realizada por un jinete (el picador) desde un caballo pesado o de tipo tiro, el cual va cubierto con un peto acolchado que resiste la embestida del toro al mismo momento que chocan castigan al animal; mucho menos con la pica de los toros como se hacia antiguamente en caballos más livianos y sin protección alguna aguantando la acometida con la garrocha.

Aclaremos que la pica en la lidia de a pie, se realiza con un doble propósito: Primero, que el ganadero y el torero de a pie, observen el comportamiento de la bestia ante el castigo como muestra de sus características de temperamento, (lo que algunos entendidos llaman demostración de su raza, encaste o nivel de bravura o carencia de las mismas), y segundo, que le quite un poco de fuerza y congestión al toro dejándolo con la fuerza y concentración justa para poder ejecutarle una faena artística con la muleta en la primera parte del tercer tercio, el de muerte.

Podría alguien decir que, dada la condición fiera del ganado, el hombre de acaballo da cuenta mucho más fácil de un toro como presa de caza en llanuras o campo abierto que yendo de a pie, y que de ahí salió la costumbre Lusa-Ibérica de lancear toros bravos desde la cabalgadura. Actividad reportada en claros recuentos a lo largo de todas las épocas históricas de la península. Costumbre que al parecer se convirtió en una de las técnicas de entrenamiento bélico de los Visigodos durante su ocupación. (Visigodos que eliminaron los circos romanos en los cuales las luchas y acrobacias de todo tipo fieros toros Ibéricos eran una de las principales atracciones). Costumbre de caza y práctica de guerra con la lanza que mantuvo la nobleza Sarracena en Córdoba y la cristiana especialmente en área de Lusitania y en Andalucía durante más de 300 años de la ocupación de los Moros.

En resumen, los orígenes del rejoneo como actividad ecuestre que evolucionó en todo un precioso arte ecuestre, en parte danza o baile, en parte lucha, en parte destreza y en parte alta escuela, se remonta, según los escritos sobre jinetes lanceaban toros bravos a caballo en la Lusitania Ibérica a épocas anteriores a la llegada de Julio Cesar, de quien se dijo gustaba enormemente de esta forma de caza.

Está documentado también que en el manejo diario de aquellas dehesas bravías gustaron de siempre aquellas gentes de acaballo de jugar a campo abierto con sus habilidosos equinos esquivando las acometidas de los fieros vacunos (el Bos-Taurus Ibérico).

Hay amplios testimonios gráficos y escritos que dejan ver que los orígenes del toreo actual en épocas de los caballeros del siglo XIII y luego en los siglos XV a XVIII evolucionaron a partir del toreo a caballo, siendo esta actividad reservada a los nobles de las cortes, que en Iberia más que torneos de caballeros medievales en destrezas, luchas o combates entre ellos mismos, se daban cita en los campos y luego en las plazas de armas de las villas a lancear (rejonear) toros bravos.

Durante el desarrollo de este arte de alancear los toros en plazas cuadradas, tradición que data de las épocas romanas y moras en esta parte del mediterráneo y Lusitania, resultaron los caballeros confinados en los espacios reducidos teniendo que ser acudidos por peones de brega que a cuerpo limpio ó utilizando capotes movían por la plaza y sacaban los toros de las tablas y rincones dando espacio a los caballeros para enfrentar nuevamente los astifinos y esquivar sus embestidas al armonioso galope de sus bellos y habilidosos caballos.

Hay testimonio de que luego estos caballeros eran acudidos también por “sobresalientes de espadas” que luego se convirtieron en “matadores de toros”, y que de algún momento en la historia en adelante, eran quienes una vez terminaban los caballeros sus faenas de rejones y banderillas desde los caballos, procedían a finiquitar los animales, trapo, capotillo o muleta y espada en mano.

Y es que el caballo que desde hace dos mil años o más, se cría en las ricas tierras Ibéricas es dócil para la doma, ágil de movimientos, noble de carácter, rápido y fuerte en el arranque, bello en su estampa y elevado y gracioso en el accionar; especialmente, aquellos que tienen el toque de berberisco y de árabe a flor de piel y que además de sus hechuras y su presencia imponente poseen valor, mucho sentido y expresividad al lidiar con el ganado bravo que en aquellas tierras se cría y se estila rejonear y con la garrocha acosar y derribar.

Documentado está por escrito y en los dibujos del propio maestro Goya, que de las fiestas de caballeros hidalgos rejoneadores, resurgió la costumbre y tradición Ibérica Mora, de la corrida toros en las plazas de armas de los pueblos. Documentado está también, que en las Españas, especialmente en Lusitania pero también en los otros territorios de la península Ibérica, hubo una época de prohibición papal expresa del Rejoneo. Al respecto dice el cronista Rafael Flores Ramos en sus crónicas sobre los orígenes de la fiesta brava que:

“A finales del siglo 15 un gran número de Hidalgos utilizan las plazas de armas, ya no para lancear toros como prácticas guerreras, si no como prácticas de diversión y alarde de valentías, surgiendo así las primeras corridas en las cuales se suscitaron numerosas muertes de caballeros e hidalgos, lo cual provocó que en 1567 el Papa Pío Quinto prohibiera que se lancearan toros.” Y continua el cronista Ibérico… “A pesar de que la prohibición papal fuera anulada posteriormente, lo cierto es que sin el incentivo de la guerra, la nobleza (en España) se empezó a retirar de la práctica del toreo a caballo, el

cual declinó hacía 1725, terminando por desaparecer y reapareciendo hasta el siglo 20 con el Rejoneador Militar Don Antonio Cañero”. No así en Lusitania y Andalucía donde hay recuentos de la forma en que siempre entre los señores del campo se conservo y se perfecciono como tradición familiar este noble arte ecuestre.

Es precisamente de ese período de la prohibición Papal del que se desprende que la costumbre de torear en las plazas sea reclamada y mantenida por las gentes en lo sucesivo a manos de aquellos matadores y peones de brega que asistían a los Caballeros en Plaza. Es entonces del toreo a caballo o rejoneo y de su prohibición temporal observada en España, de donde surge y evoluciona el difícil, profundo y complejo arte del toreo de a pie.

Curiosamente, se reporta que los nobles y caballeros de Lusitania o el Este de la península (hoy Portugal y Extremadura), hicieron caso omiso de la prohibición papal y continúan ininterrumpidamente en sus campos y sus aldeas la tradición de rejonear los toros en plaza. Testimonio de ello es el traje con casaca y tricornio a la Federica y toda la indumentaria de caballero y sus jacas propia del Siglo XVI, con que se visten para rejonear hasta la fecha los tradicionalistas caballeros Lusos que cuentan con condición de maestros y antigüedad, al haber recibido la alternativa o maestría de manos de otro maestro ya consumado.

Esculcando un poco más sobre el origen del rejoneo en España, encontramos documentado en “La historia del toreo” de Carlos Abella, al citar este último a Fernando G. de Bedoya que “asegúrase por muchas personas autorizadas que los Romanos introdujeron a España (la Península Ibérica) la afición al circo, como nos lo demuestran lis vestigios que aún se conservan en las más antiguas de nuestras poblaciones, entre las cuales Toledo, Mérida, Tarragona, Murviedro y otras.” Y yo diría que también Jerez de los Caballeros, y las milenarias Córdoba y Granada, sin duda Nimes, Arles y las demás ciudades romanas en el Sur de Francia también. Y que allí sin duda coincidieron los hombres y sus caballos con las fieras que desde esas épocas lanceaban en los campos los pueblos que allí criaban ganados.

Abella y otros autores nos hablan de que durante las ocupaciones de los godos, visigodos, alanos y otros las costumbres de las fiestas de los circos se perdieron, pero sin duda el manejo de caballos y toros siguió siendo parte esencial de la cultura del campo en el Sur y Sur Oeste de toda la península, y como se dijo estos guerreros del norte también cazaron y alancearon toros en las Españas como practica de caballería para la guerra.

Bedoya y la historia del toreo de Abella, documentan que la ocupación Árabe volvió a introducir en la cultura la afición al circo pero argumenta este autor y Carlos Abella, en la historia del toreo, que fueron los Moros los que cambiaron las luchas entre gladiadores y de estos con fieras, por las prácticas de lidia de los toros en las cuales “ejercitaban su pujanza los primeros hombres de la nobleza musulmana.” Dice el relato que la prueba está en los registros de las fiestas del siglo XV y luego en el reinado Abu-abdalla el Chico, último Califa de Granada después de la lucha con los cristianos.

Aparece luego en los recuentos históricos la denominación de: “Juegos de Cañas, Sortijas y fiestas de toros”. Así se llamaban aquellas festividades que tenían lugar en la plaza de “Bib-rramble” donde se lucían los Caballeros de diversas tribus Sarracenas alanceando toros bravos con su monta a la jineta con sus ágiles cabalgaduras. Se explica que fue entonces cuando la nobleza castellana rival de aquellos moros, la que en su característica galantería, pronto emuló los Sarracenos y rivalizó con ellos dedicándose a esta diversión como prueba de su arrojo y valentía. Se dice en muchas publicaciones que el primer caballero que se aventuró en estas lides fue el propio Rodrigo Díaz de Vivar – “El Cid Campeador”.

Carlos Abella presenta como evidencia de la etapa temprana del rejoneo de los nobles castellanos como tradición y de que ella quedó reservada a la nobleza, los tradicionales Romances populares. Para mayor ilustración, transcribo este aparte en que Abella cita una serie de romanceros:

“aquel “Gazul, <el muy fuerte caballero de gran fama>” (Sarraceno); y el “de Don Pedro de Salazar, <de sobrenombre Naranja>; el soneto de Góngora dedicado al Marqués de Velada, <herido de un toro que mató luego a cuchilladas>; las décimas del mismo autor <A don Gaspar de Aspeleta, a quien derribó un toro en unas fiestas>; el romance de Gabriel Bocángel <al Conde de Santillana, en una fiesta de toros que lidió valerosamente>; el soneto de Quevedo <al duque de Maqueda, en ocasión de no perder la silla en los grandes corcovos de su caballo, habiendo hecho buena suerte en el toro>; y las magnificas octavas atribuidas a Pedro de Medina medinilla dedicadas a perpetuar <la desgraciada y lastimosa muerte de don Diego de Toledo, hermano del duque de Alba>”.

Argumenta Abello, que fuera por voluntad, interés, osadía, por instinto de defensa o sobrevivencia, aquellos nobles que lanceaban los toros en las plazas, bien al ser derribados por el enemigo o por necesidad de consumar su triunfo al no poder dar cuenta de los bureles desde sus corceles, echaron pie a tierra en ocasiones dejando la lanza para matar con espada en mano, y fueron así creando la costumbre de en veces tener que dar cuenta del toro desde el suelo, suerte luego emulada por aquellos que los asistían. También destaca como ya se explicó, que a estas destrezas adoptadas por estos primeros nobles caballeros se sumaron las suertes con las capas de los mozos de los pueblos que como en la guerra luchaban a la par de sus señores. Y de allí es que nace la tauromaquia: unos de a caballo, los otros de a pie, bien fuesen los mismos caballeros o sus asistentes para protegerlos, ayudarlos o para demostrar sus habilidades, pero todos, compartiendo el mismo empeño en demostrar su valentía, destreza y osadía.

Se origina pues en la península Iberica un nuevo arte en dos manifestaciones, una a caballo la otra de a pie, convirtiéndose en una afición en proceso de evolución y decante que poco a poco se arraiga en cada pueblo y por ello es parte esencial de su cultura, y es nada más y nada menos que la representación de la vida, y de la forma en que allí se vive y se muere bajo el cielo azul de las Españas; algo a lo que no en vano desde hace siglos se le llama y se seguirá llamando “La fiesta nacional”.

Abella al referirse con nombres propios al rejoneo en España, cita como Don Nicolás Fernández de Moratín en su publicación “Fiesta antigua de toros en Madrid”, donde hace un relato de cómo el Cid “alanceó” (descabelló) con una lanza un toro en esta villa. Luego documenta que los Sarracenos como el gran “Gazul” en Córdoba lanceaban toros en las plazas dedicadas a sus practicas de caballería, hecho que como se explicó, emularon los nobles castellanos, y cita también el autor reportes de cómo laceaban los toros en las plazas los principales rejoneadores del los 1600: “Don Pedro Salazar (De sobre nombre Naranja), del duque de Maqueda, el Conde de Villamor, luego el Marqués de Velada, don Gaspar de Aspaleta (el Admirante), el Conde de Cantillana y don Diego de Toledo”. Figuran también en sus escritos de la historia del toreo que los nombres de los primeros mozos que al lado de estos caballeros cobraron fama, fueron: “Manuel Sanchéz, Chamorro, Antón, Bartolo y Chapado”.

Destacan los relatos de Abella, las destrezas de los cortesanos del reinado de Don Carlos II, del invento de la espinillera por un caballerizo del rey llamado don Gregorio Gallo y de que fue en esta e época cuando mayor auge tubo la participación de los nobles de la corte en celebraciones y festividades. Hace el autor referencia a un escrito de Quevedo sobre una actuación en 1636, en el cual consta el arrojo como caballero en plaza del Conde Villamor; y a don Antonio de Moscoso duque de Maqueda lo describe como caballista de menor temple que el primero. (Curiosamente uno de los primeros recuentos sobre los inicios de la crítica taurina y su gran valor histórico).

Registra Abella que a estos los emulan luego otros caballeros haciendo un relato de donde actuó don Juan Gaspar Alonso Enríquez Cabrera, décimo admirante de Castilla y sexto duque de Medina de Rioseco (también referido como Gaspar de Aspeleta) gentil hombre de la cámara de Fernando IV y Carlos II, nacido en Madrid el 24 de Junio de 1625 y que tomo posesión de estado en 1674, discípulo del gran humanista Tomás Tamayo Várgas y considerado el mejor rejoneador del momento, quien escribiera unas Reglas de torear que puso en práctica como consejero de Carlos II. Según J.M. Cossio, el famoso caballero referido como Gaspar de Aspeleta se presento con éxito el 6 de Julio de 1648 en las fiestas en honor a San Juan Bautista, y reporta el tratadista escritos elogiosos que considera excesivos a este caballero de parte de: “Bocángel, Cubillo de Aragón, Moreto y Mattos Frogoso”.

Abella transcribe elogiosos escritos dedicados al “Admirante”, de Don Francisco Bernardo de Quirón, del malagueño Ovando y Santarén y de don Ventura de VergaraSalcedo, por su actuación en el festejo conmemorativo del natalicio del príncipe Felipe el Prospero en 1658 donde se cuenta que <mato a cuchilladas un toro por un Golpe que le dio>. También reporta que ambos “el Admirante y al Marques de Velada” como rejoneadores siendo derribados de sus monturas dieron cuenta del toro a cuchilladas.

A Carlos II lo sucedió Felipe V quien abiertamente expresó su disgusto por este tipo de fiestas, razón por la cual los nobles se dejaron de ellas, dando paso a que participaran en las mismas todas las clases sociales con lo cual ganaron mucha popularidad entonces las corridas de toros cuyo producido fue destinado por la corona a la beneficencia. Aparecen en ese momento aquellos jóvenes virtuosos que empiezan a trasformar lo que antes era tan solo alarde de valor en destrezas que conforman diversas suertes. Y se presenta como el primer torero en matar toros cuerpo a cuerpo y el haber inventado la muleta a Francisco Romero, de Ronda – 1726, fundador de una de las primeras dinastías de espadas, aparecen entonces las cuadrillas, una escuela de Ronda y otra Sevillana y toda una serie de suertes de cuarteos y recortes en los cuales se destaca el Navarro Licenciado de Falces Don Bernardo Alcalde de Merino quien actúa según lo registra un aguafuerte de Goya en unas festividades en honor a la reina Marian Neoburg en 1733; se presentan saltos, garrochistas y demás habilidades que le dan gracia a la fiesta y alegría al respetable, y así prosigue la evolución del toreo de a pie en España incluso en la época de José Bonaparte, quien manifiesta sus deseos de organizar corridas de toros en Madrid.

Recapitulando; de los recuentos de alancear toros y de las fiestas en los circos de épocas romanas, se pasa a que caudillos moros y sarracenos retoman la tradición romana la hacer alarde de sus habilidades de guerra a la jineta lanceando toros en sus festividades y que la nobleza castellana los emule, llegando la costumbre a su pico en los 1600 para que sea en 1700 cuando desaparezca, al parecer, en la oficialidad de las fiestas de España el toreo a la Jineta, dando paso a una evolución fanática del toreo de a pie que se hace popular a manos de figuras como el gran Joaquín Rodríguez Costillares que se dice que nació en algún momento entre el 1729 y 1746 y murió en Madrid en 1800 y su gran rival Pedro Romero quien de 1771 a 1799 matara más de cinco mil toros y le nombra el Rey en 1830 maestro de la escuela de tauromaquia de Sevilla. Es entonces cuando aparecen figuras como; Pepe Hillo que actuaba ya en 1801, Cucharés 1808 – 1868, más tarde lagartijo y Frascuelo por los años 1870, Espartero y Guerrita en 1880, Machaquito y Mazzantini en 1900 para luego llegar la época de oro de Gaona, Joselito y Juan Belmonte que es precisamente cuando reaparece la popularidad del rejoneo en España a manos de Don Antonio Cañero y justo cuando se empieza a transformar la fiesta, y se inicia o empieza la tauromaquia artística moderna o del siglo XX; más plástica, más humana y en la cual regresa el caballo como artista y protagonista de primera línea junto al hombre del lado de la apuesta de la vida y no del sacrificio en la fiesta de los toros.

…..

Hablando con mi gran amigo y rejoneador Luso, Don Paulo Caetano, hombre que ha dedicado una vida al estudio de caballo y la equitación en su tierra y en el viejo mundo, me comentaba cómo, la costumbre de los caballeros de Lusitania y el sur y el oeste de las Españas de jugar con bureles correteándolos con sus cabalgaduras y de lancear los toros bravos a campo abierto se origina el tipo de caballo que estos usaron en estas prácticas.

Este recuento, representa ni más ni menos que uno de los principales factores que determina todo lo que luego renace como arte ecuestre en la época en que surgen las “Reales Escuelas de Equitación” de las casas reales, a partir de Nápoles (reinado entonces español), y desde allí la influencia de los padres de la equitación posterior al renacimiento; siendo su principal embajador, maestro y difusor el 1er. Duque de “New Castle” (Sr. William Cavendish 1592 – †1676) gestor mentor de muchas escuelas reales de equitación en el norte de Europa y de las carreras de caballos en Inglaterra, costumbre a partir de la cual se instauran como disciplinas reguladas el “Steeple-Chase” (carreras rápidas de larga distancia a campo abierto y en pistas desiguales y el “Turf” (carreras más cortas en pistas planas o con poca inclinación) de donde evoluciona toda esta industria que se basa en el majestuoso caballo de Pura Sangre de Carreras o Pura Sangre Ingles.

De la equitación de guerra y el lacear y corretear los toros a campo abierto se pasa en Lusictania al Rejoneo como arte, y se le llama “El Arte de Marialva”. Documentado está en toda la literatura disponible y lo destaca Caetano, que sin duda un poco más adelante en la historia, pero con tanta fuerza en Lusitania como la tubo “New Castel” en Inglaterra y el resto de Europa, aparece en Portugal quien siempre será recordado como el padre del rejoneo como arte: El “4o. Márquez de Marialva y 6o Conde de Cantanhede, Don Pedro José de Alcántara de Menezes Noronha Coutinho”, quien vivió de 1713 a 1799.

Fue “Marialva”, la persona que decantó y formalizó “el Rejoneó en Plaza como Arte” y dejó un hermoso testimonio de vida en ello siendo padre del también Caballero en Plaza y Rejoneador “El Conde dos Arcos”, Don Manuel José de Noronha e Menezes, nacido en Lisboa, Santa María dos Olivais el 3 de Junió de 1740 y que muriera a manos de un toro en Salvaterra de Magos en 1779 a los 39 años de edad.

Marcado está en los escritos consultados una trágica, triste y bella historia del padre (el viejo Márquez de Marialva) que se venga del toro asesino dándole muerte a capa y espada después de que aquel corneara su hijo (el Conde dos Arcos) quien lo rejoneaba en las fiestas en los predios de plaza de toros de la casa real de Salvaterra de Magos.

Al legendario 4o Márquez de Marialva, se le acredita haber sido artífice y padre formal u oficial del arte ecuestre que hoy se conoce como Rejoneo a partir de la publicación de su obra o tratado “Luz da liberal e nobel arte da caballería” (1790), documento sobre el cual se edifica toda la apasionante y bella escuela del rejoneo Luso que hoy conserva como una de sus más autóctonas tradiciones culturales el pueblo Portugués y la cual ciertamente como lo asevera Caetano: “Siempre ha servido de referente o fuente de origen a la equitación clásica a través de su evolución en el tiempo”.

Desde tiempos antiguos entonces la equitación tauromáquica Lusa y sus formas tradicionales de arreglar o domar los caballos han sido el custodio de todo el acerbo renacentista y sus mejoras y modificaciones del cual se vale en la historia como fuente de origen y consulta todo lo que hoy se conoce como equitación y doma clásica en cada una de sus modalidades. Principios estos que valga decirlo son la base elemental para la comprensión de la doma y de los fundamentos elementales comunes a todas técnicas especificas que conforman cada una de las espléndidas disciplinas ecuestres que existen en la actualidad.

La práctica del Arte del rejoneo ha sido sinónimo de la condición noble como persona de aquellos que lo practican. Esto que parece trivial en un mundo moderno donde cualquiera puede con dinero pensar en adquirir cualquier condición, no lo es. Se trata de un arte que

Estudiosos y autores Consultados: Mi amigo el caballero Rejoneador y Maestro de Equitación Pablo Caetano (Convesación en Lisboa Junio 21 del 2013); escritos de Ignacio Cosío, Ing. Leopoldo Peña del Bosque (ME); José Santos Alonzo (“el Rejoneo Origen, Evolución y Normas, 2005 Univ. Autonoma de San Luis de Potosí – México); y el cronista D. Juan José Zaldívar Ortega

requiere la mejor de las condiciones humanas de parte de quien lo ejecuta, pues en él se reflejan completamente y de forma muy marcada, la personalidad y condición personal de quien lo ejecuta. El Arte del Rejoneo tradicionalmente ha sido practicado por personas que no solamente han pertenecido a la aristocracia si no que se han destacado dentro y fuera de ella por su señorío, caballerosidad, carácter, personalidad, nobleza en el sentido amplio y profundo de la acepción; y en general es una actividad en la que caballos, toros y la misma naturaleza difícil y compleja de este arte, si se ejecuta bien, exigen del caballero lo mejor de si mismo.

Es el rejoneo una actividad que requiere lo mejor de seres humanos destacados y extraordinarios, capaces de interpretar tan difícil tarea como la de conseguir convertir en arte señorial y plástico la lucha entre un toro bravo con un caballero y sus cabalgaduras.

Algunas pocas figuras, y es el caso a destacar de Pablo Hermoso de Mendoza Cantón, tienen el gran mérito de haber empezado sin el soporte de una tradición familiar de rejoneadores y sin haber pertenecido a una familia con tradición de rejoneo, sin ganadería propia de caballos y toros lo cual hace natural el desarrollo de las tradiciones familiares de Caballeros Rejoneadores.

No obstante, al observar la realidad de vida y la vocación natural de la vida de Pablo Hermoso, encontramos que nació acaballo dentro de su propia comunidad y fueron su desmedida afición y su habilidad innata de comunicación con los caballos las que forjaron en la una gran condición humana aunada a la destacada dedicación de su padre, su familia al caballo como actividad familiar. El ejemplo de laboriosidad de sus padres y su amor por la doma del caballo formaron en Pablo una personalidad especial, una curiosidad infinita de saberlo todo sobre los equinos, la equitación y el mundo ecuestre, una sensibilidad humana y un carácter definido que se manifiesta en la forma en que expresa su arte, que sin duda representa la descripción más vivida y noble de lo que es y debe ser un verdadero caballero rejoneador.

En contraposición y si bien en la vida todas las aspiraciones son validas, da pena ver como en algunas partes salen hoy aspirantes a caballeros rejoneadores que, tengan ó no mucho dinero para malgastar, no cuentan con la formación, la personalidad, los valores humanos, el carácter y la disciplina que requiere este difícil arte, propio de hombres nobles por su propia condición, acción, sacrificio.

En otro escrito haré el recuento histórico del Arte del Rejoneo a través de los maestros que lo han ejecutado y las diversas escuelas y casi “cuerdas”, familias o ramales de rejoneadores que he conocido y que han marcado con sus caballos momentos importantes en la evolución de este bello arte que hoy vuelve a cobrar importancia y tiene tres públicos, uno eminentemente ecuestre, otro el taurino que es capaz de valorarlo y admirarlo (pues hay algunos taurinos que por un tema económico y/o de envidias artísticas o sociales lo reciente), y uno propio, que cada vez crece más a todo lo largo de los países donde se lidian corridas de toros y hasta en algunos Estados de la Unión Americana.