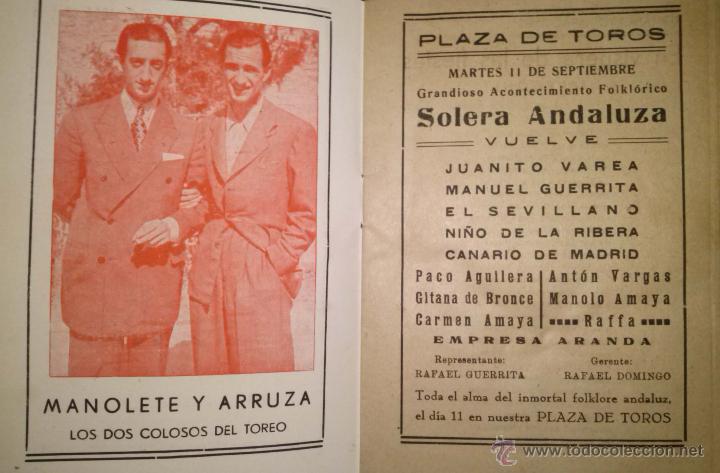

Tal vez el emparejamiento histórico que mayor oposición ha encontrado para ser reconocido como tal sea el de la dupla Manolete-Carlos Arruza en mitad de la década del 40 del siglo XX. Obra en contra su breve extensión temporal, a cambio de una intensidad y constancia en el triunfo con las que pocas rivalidades taurómacas podrán compararse. Pero también ha influido el hecho de que uno de los contendientes fuera mexicano, causa de inconfesadas pero evidentes reticencias entre los reduccionistas que se han empeñado en restringir la historia del toreo a lo sucedido en ruedos españoles, con el consiguiente ninguneo de sucesos no ocurridos y diestros no nacidos en la llamada piel de toro, automáticamente escamoteados a los anales de la fiesta sin explicaciones de por medio. Paradójicamente, Manolete y Arruza jamás torearon juntos en la república mexicana.

El primer encuentro del cordobés y el mexicano ocurrió en Cieza (Murcia), un coso menor en el que ambos triunfaron por igual aquella tarde (26.08.44). Aunque Arruza había provocado una sacudida sideral al presentarse en Madrid (18.07.44) y a los pocos días cortó una pata en Barcelona, la crítica hispana aún no se lo tomaba completamente en serio, y Felipe Sassone, sin dejar de reconocer la grandeza de sus segundos tercios, empezó a cultivar una idea que José María Cossío sintetizaría en la frase torero deportivo, de clara connotación despectiva. El problema es que Arruza continuaba cortando orejas corrida a corrida, lo que significaba incidir en un rasgo que se suponía exclusivo del gran Manuel Rodríguez “Manolete”. No tardaron las empresas en pugnar por anunciarlos a ambos en sus ferias y, a ser posible, en el mismo cartel, de manera que ése al que K-Hito acabó por bautizar como El Ciclón Mexicano acabaría rompiendo la barrera de las cien corridas en 1945 con exactamente 108 festejos toreados, en 35 de las cuales alternó con Manolete, quien cerró esa temporada con 71, pues, percances aparte, lo suyo nunca fue romper marcas sino dejar bien plantada su bandera de figura de época.

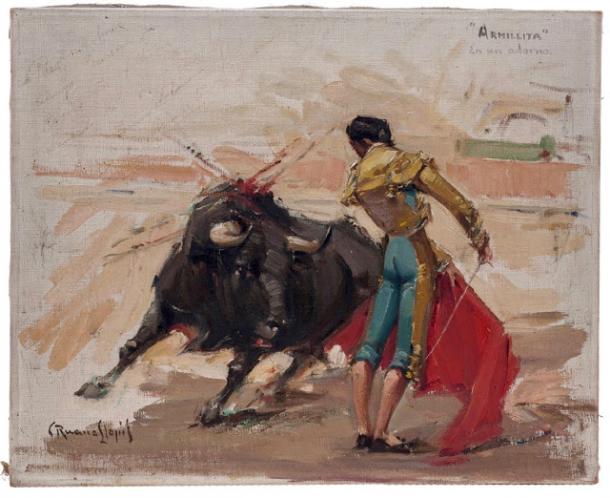

Sevilla 1945. Para Filiberto Mira “la campaña más brillante en medio siglo (…) Inmejorable artísticamente, la mejor de todas (…) Ningún torero ha superado, en una feria abrileña, los cuatro éxitos de Manolete (…) Año en que, la tarde del 3 de junio, realizó Fermín Armillita la faena más cumbre de los últimos cincuenta años”. Antes, el domingo de Resurrección (01.04.45), “Triunfo completo –capa, banderillas, muleta y espada—del azteca Fermín Rivera, que le cortó una oreja a cada toro de su lote” (Mira, Filiberto. Medio siglo de toreo en la Maestranza. 1939-1989. Edit. Biblioteca Guadalquivir. Sevilla, 1990. p 92)

En la feria de abril, integrada por cinco carteles, participaron en cuatro Manolete –a oreja por tarde— y Pepe Luis Vázquez, y en dos Carlos Arruza –dos apéndices–, Fermín Rivera y Pepín Martín Vázquez, único que cortaría las dos orejas de un mismo toro (22.04.45).

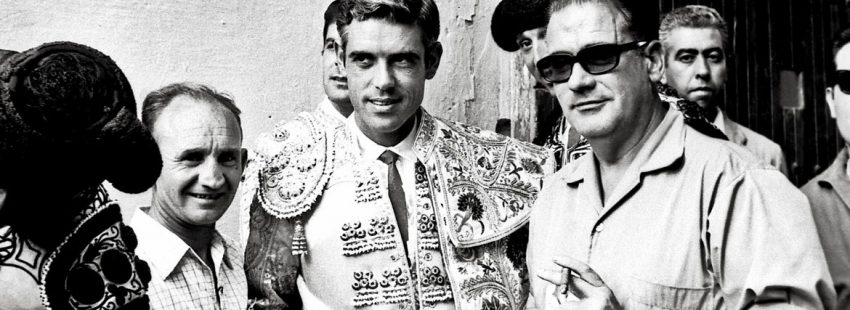

Día 18: “Dos taleguillas rotas”. Así subtituló el crítico del ABC Don Fabricio su crónica de la primera de feria, toros de Clemente Tassara para Manolete, Pepe Luis Vázquez y Carlos Arruza. Pepe Luis, consentido de los sevillanos, se lució con la capa y decepcionó en todo lo demás. Manolete le cortó la oreja al cuarto de la tarde y Arruza paseó la del sexto tras haber dado una vuelta al ruedo con petición a la muerte del tercero. Leamos a Don Fabricio: “La expectación, forjada a fuerza de valor y estilo por esas dos figuras señeras de la tauromaquia que son Manolete y Arruza, se ha justificado plenamente en el ruedo (…) Por obra y gracia de la emulación, la fiesta inaugural de la Feria alcanzó trascendencia suma (…) Dos taleguillas rotas, las que ciñen Arruza y Manolete, califican y ponderan el éxito del festejo de ayer; las dos primeras taleguillas de la torería actual, hechas girones por las astas de los toros de Tassara (…) Manolete, cuya maestría es insuperable, pisó ayer permanentemente, acuciado por su hombría, los terrenos del toro. Y Arruza, estimulado su inmenso valor por las mismas causas, se movió toda la tarde conscientemente por los terrenos de la temeridad (…)” (ABC, Edición de Andalucía. 19 de abril de 1945)

Día 19: tres toreros, tres orejas. El mismo cronista sevillano nos cuenta la corrida del día siguiente –Manolete, Arruza y Pepín Martín Vázquez con ganado de Carlos Núñez–. En ella, los tres espadas obtuvieron el premio de la oreja y, desde sus bien diferenciados estilos, volvieron a transformar los tendidos de la Real Maestranza en un polvorín. Empieza por referirse a la primera vez que Carlos Arruza recibió el rechazo de los sevillanos, y de cómo logró vencerlo: “Arruza hubo de comprobar ayer, quizá con extrañeza, que el público le mostraba cierta hostilidad, porque en su primer toro, recelosillo y quedado, desistiera a priori de cualquier intento de lucimiento antes de deshacerse de la, por otra parte, inofensiva res. Pero como en el otro toro el espada reaccionara, el mismo público, exento de prejuicios, comentó con rotundas ovaciones la decisión del torero, su saber con arte, su cabal hombría (…) Es con la estimación propia como se consigue la estimación ajena. Y así, por estimarse tanto a sí mismos Manolete y Pepín Martín Vázquez, logró el cordobés uno de los mayores triunfos de su vida de maestro, y el macareno revalidó con honra sus grados (…)

El lote de Manolete tenía mucha fuerza y poca casta, sobre todo el cuarto de la tarde, más que receloso distraído (…) Acortando distancias hasta la temeridad y porfiando hasta lo indecible, ligó faena ¡donde no la había! sobresaliendo los tres ayudados por alto iniciales, impecables, sin el menor atropellamiento a pesar de haber citado a la res en su propio terreno, los redondos y los muletazos finales, dando al toro las máximas ventajas. Coronó la faena el de Córdoba con una colosal estocada, tanto por la limpia ejecución de la suerte como por la colocación de la espada (…) Son muchas las veces que Manolete ha dado pruebas de su maestría, pero ayer, a nuestro juicio, ha superado cualquier otra anterior.”

“Vaya por delante que Arruza es el prototipo del pundonor torero. Se desazonó al comienzo porque le tocó un toro receloso (…) El (picador) de tanda se había excedido en castigar a la res (…) y Arruza, desanimado, le dio lidia inteligente pero de trámite (…) Dolió al mejicano la actitud del público, por lo que afanosamente buscó y logró el desquite con su segundo, al que tras de clavarle tres soberbios pares de banderillas hizo brillantísima faena.” De Pepín Martín Vázquez se refirió asíDon Fabricio: “Bizarra gracia la del menor y no obstante mayor representante de una dinastía de buenos toreros del barrio de la Macarena (…) Con el capote hizo proezas y prodigios ¡Aquellos dos faroles ligados con que recibió a su primero! ¡Aquellas pintureras chicuelinas del quite al quinto de la tarde! (…) En las faenas hubo asimismo derroche de sal y decisión. La primera delicada, fina, como las condiciones de la res exigían, y la final al toro más grande de la corrida, iniciada de rodillas (…) para, en los medios, desgranar la rica pedrería de un repertorio extenso, adjetivado por torerísimos desplantes. Finalmente la estocada y el galardón de la oreja, unánimemente solicitada.” (ABC Andalucía. 20 de abril de 1945).

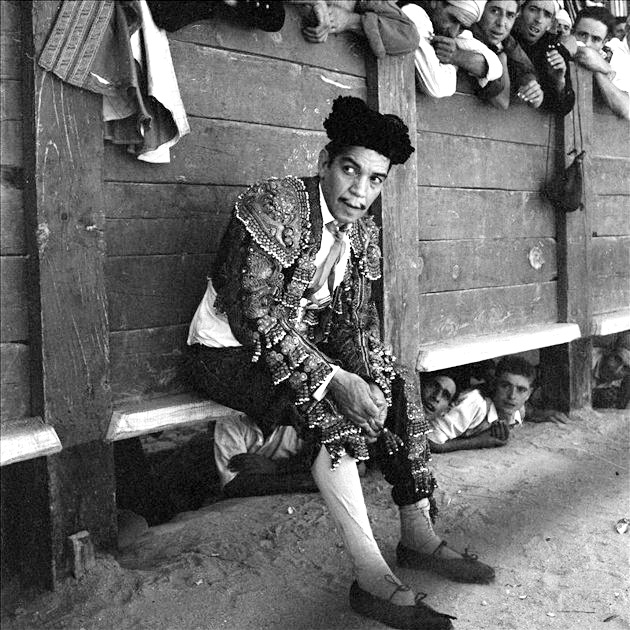

El Ruedo. Evidentemente, las reservas con que se recibieron los primeros éxitos de Carlos Arruza habían quedado atrás: las encomiásticas crónicas de Don Fabricio lo demuestran y los comentarios –sin firma– aparecidos en el semanario taurino madrileño lo confirman. Veamos: “Dudamos mucho que se haya producido nunca en la Maestranza un clima de emoción tan alto como el provocado por Carlos Arruza en la primera corrida de feria; más concretamente, en la lidia del toro que cerró plaza. Ya en su primero había confirmado, con tres magníficos pares de banderillas y una faena temeraria y artística la magnífica impresión que dejó en la última feria septembrina. Pero fue a partir del tercio de banderillas del sexto cuando la plaza entera, llena de emoción, tuvo la mejor ocasión de darse cuenta del valor no exento de arte de Carlos Arruza. Prendido por el vientre al poner un par de poder a poder dándole todas las ventajas al toro, Arruza tomó la muleta al borde del desvanecimiento (…) Sin embargo, cuajó una faena de muleta temeraria, en la que se pasó al toro a una distancia inverosímil, que juzgamos imposible de acortar. Los pases en redondo, los naturales, los molinetes de rodillas quedándose ante la misma cara del bicho pusieron en vilo a los espectadores, que viendo al espada jugarse la vida con tanto desprecio, pedían a voces que terminara pronto. Cuando Arruza se fue tras el estoque y el toro cayó muerto, el público –que no se había movido de su puesto, pese a la mala costumbre que tiene de levantarse apenas el diestro monta la espada—unido en un clamor inenarrable, pidió para el torero los máximos apéndices. La presidencia, sin embargo, sólo le concedió una oreja (…) Al día siguiente, volvió el diestro mejicano a entusiasmar al público. Fue en una faena más reposada, más torera, en la que entre naturales y molinetes dio la “arrucina”, pase temerario en el que el engaño es mínimo porque la muleta, cogida por la mano derecha, asoma por detrás del diestro, por el lado contrario. El premio fue una oreja y la consiguiente vuelta al anillo. Carlos Arruza ha sido la nota emocionante de la feria sevillana. No sabemos si en otras plazas el criollo se jugará la vida con la misma elegancia. Lo que sí afirmamos es que en Sevilla ha dejado su nombre bien plantado y su fama a una altura excepcional.”

Tampoco escatima elogios a la gran feria cumplida por el Monstruo de Córdoba, sin que nadie imaginara en ese momento que Sevilla no lo volvería a ver: “Manolete ha sido el triunfador de la feria sevillana. Sus cuatro actuaciones se han visto premiadas con el aplauso unánime del público y cuatro orejas, una cada tarde (…) En Sevilla nadie puede dudar ya de que Manolete es un maestro insuperable (…) Resumiendo su labor en la feria, hay que decir que su tarde más rotunda fue la tercera, precisamente con los toros de Miura. Sin embargo, con el capote su mejor faena fue con el quinto toro de don Francisco La Chica.” (El Ruedo, 25 de abril de 1945; crónica anónima)

Ciclón plusmarquista. Es lástima que, a pesar del mote de torero deportivo que don José María de Cossío le endilgó, en su famosa enciclopedia Los Toros no se mencione en absoluto una marca sin probable parangón, conseguida por el Ciclón Mexicano en las dos plazas más emblemáticas de España. Porque el caso es que, en la madrileña de Las Ventas, Carlos Arruza sumó cinco actuaciones, cortó diez orejas y no dejó de tocar pelo en ninguna de dichas tardes. Hazaña que reproduciría en sus seis presentaciones en la Real Maestranza sevillana, con otra decena de auriculares paseados y ninguna tarde en blanco, si bien el rabo que en varias ocasiones solicitó para él el público hispalense sólo pudo obtenerlo en un festival benéfico (28.10.45).

Utilizando el símil deportivo, se puede decir que Arruza mantuvo su invicto en las dos principales plazas de España y del mundo. Algo que nadie más ha podido presumir.

Abril 18 de 1945: MANOLETE (ayudado por alto y gallardo pase de pecho) y CARLOS ARRUZA (par de poder a poder y torero doblón) cobraron las dos primeras orejas de una feria memorable

19 de abril de 1945: Nuevo triunfo del CICLÓN MEXICANO (cruzándose al pitón contrario y en un molinete de rodillas) y del MONSTRUO DE CÓRDOBA (derechazo y natural inconfundibles), esta vez acompañados en el éxito por PEPÍN MARTÍN VÁZQUEZ (desplante)